今日のテーマは多くの小学校受験で超頻出分野、お話の記憶です。

お話の記憶とは

学校によってボリュームや難易度は異なりますが、概ね5分~7分程度短いお話を読み上げ、この後いくつかの設問を出して、話の内容を問う問題です。

登場するキャラクターや季節、行動を正確に覚え、応用になるとひっかけ問題や、推定が必要となるケースもあります。

柔軟に記憶できるお子様は、最終的に大人よりも出来が良くなります。正直、私は既に娘に負けています。

国立・私立小学校では、「聞く力」を非常に重要視しており、お話の記憶が出題される学校の割合は凡そ全体の8割~9割ぐらいではないでしょうか。このため、通常は勉強を避けて通れない分野となります。

お話の記憶が得意になるコツ

大人ですと聞き漏らしが怖く感じますが、子供視点ですと、まずマニュアルよりも週間・慣れが重要です。

たまに教室で覚え方をお話されたりしますが、本質ではないと思われます。

部分的には役立ちますが、幼児に解法パターンを話して1週間でできるようになった!ということは通常あり得ません。

幼児は頭の吸収力が凄いので、小学校受験のお話の記憶であれば、覚え方やマニュアルは必要なく、地道な読み聞かせでトレーニングを重ねると、コツを掴んで全て覚えられるようになります。これが応用力にもつながります。

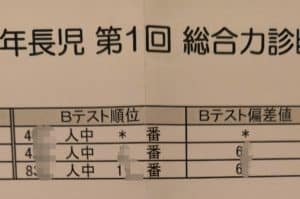

先日、模試の成績を開示しましたが、全体としてお話の記憶の点数は平均より高い傾向にあります。

毎回出題されるので、この点数が安定すると、毎回高得点が期待されます。

本試験で出題された場合は、間違っても採点結果がわかりませんから、ブラックボックスになります。

出題されたら概ねできると自信を持てる対策を十分にしておきたいところです。

お話の記憶の学習目安ですが、年中から週に一回程度問題として取り組んでいれば、平均的なレベルには達します。

まだ足りないと思われる場合は、自宅学習を併用すれば、得意分野になるでしょう。年中後半からは毎日が理想です。

この点、自宅での勉強方法は様々ですが、お話の記憶は日常の読み聞かせと連動してトレーニングするのが効果的です。

読み聞かせは小学校受験と関係なく、幼児教育一般として有用な勉強方法として指示されることが多いです。

このため、日々の読み聞かせの後に、本の内容を質問する癖をつければ、自然とお話の記憶の対策になります。

小学校受験に特化して対策する場合は、読み聞かせと連動して学習できる「1話5分の読み聞かせお話集」はとてもおすすめです。

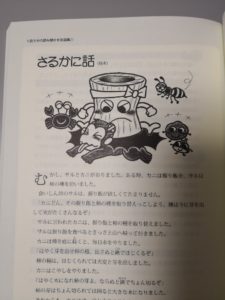

小学校受験では、桃太郎、浦島太郎、一寸法師、さるかに合戦など、昔話のストーリーを聞かれることもあります。

こちらは頻出のお話を題材としつつ、お話の要旨や、設問もついています。

昔話の理解とともに、お話の記憶のトレーニングを、毎日の日課として進めることができます。

このようなトレーニングをするかしないかで、積み重ねとして受験時に非常に大きな差がつきます。少なくとも苦手になることはないでしょう。現時点である程度成績が取れている方も、埋没論点を学習するよりはお話の記憶はいつも満点となるように対策を練った方が合格可能性が高まるかもしれません。

就寝前に読み聞かせを常時行っているご家庭はそのままで十分かと思いますが、特段何もしていない場合は是非おためしあれ。

コメント